<2024/2/16>「オランダ元首相夫妻が手を繋いだまま安楽死」との報道がありました。

このほどオランダの元首相夫妻が、合法的な安楽死によってお互い手を取り合って一緒に息を引き取りました。夫妻は共に93歳で、お互いの存在なしでは生きていけないと明かしていたということです。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えています。

オランダは世界で初めて安楽死が合法化された国として知られています。同国の元首相ドリス・ファン・アフト氏(Dries van Agt、93)と妻が現地時間2月5日、故郷のヘルダーラント州ナイメーヘンで合法的な安楽死により亡くなったことが、人権団体「ザ・ライツ・フォーラム(The Rights Forum)」によって9日に発表されました。

アフト氏は同人権団体の創設者であり、1977年から1982年までオランダの首相を務めました。しかし2019年、パレスチナ人の追悼行事の演説中に脳出血を起こし、命は取り留めたものの後遺症が残ってしまいました。

また、アフト氏の妻ユージェニー・ファン・アフト=クレーケルベルグさん(Eugenie van Agt-Krekelberg、93)も重い病を抱えており、夫妻の健康状態はかなり前から悪化していたようです。

そして夫妻の安楽死を決断した理由について、同人権団体の理事は「お互いなしでは生きていけなかった」と明かしています。

同人権団体は声明で次のように述べています。

アフト氏は、70年間連れ添って彼を支えていた妻ユージェニーさんと手を取り合って亡くなりました。彼は最愛の妻をいつも『マイ・ガール』と呼んでいました。

夫妻が亡き後、葬儀は非公開で執り行われたそうです。

1.小説「安楽病棟」とは

帚木蓬生(ははきぎほうせい)(1947年~ )に、認知症患者を扱った「安楽病棟」(1999年)という小説があります。認知症の様々な症状に悩まされながらも、真摯にケアに取り組む医師や看護師らの病棟スタッフですが、最後には「安楽死」についての6通りのパターンを示し、問題提起もしています。

この「安楽死」「尊厳死」「ターミナルケア(終末医療)」の問題は「超高齢化社会」になって、「無益な延命治療は是か非か?」「どういうものが幸福な最期なのか?」ということが現実問題となっていることを考えると、そろそろ医学界や法曹界から何らかの提言があってもよいのではないかと私は思います。

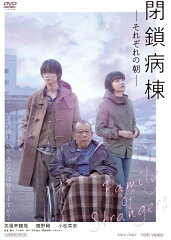

2.映画「閉鎖病棟」とは

2019年11月に公開された「閉鎖病棟」(東映)という映画があります。これは精神科医で小説家の帚木蓬生の小説を実写映画化したものです。

主演の笑福亭鶴瓶さん(1951年~ )は、私の好きなタレントで、彼の落語はあまり聞いたことがありませんが、NHKの「鶴瓶の家族に乾杯」などのトーク番組で彼の初対面の人にすぐ溶け込んでいく話術には感心させられます。

また、映画でも、吉永小百合さん(1945年~ )と共演した「おとうと」で、「非常に人間は良いのだが酒のせいで失敗を繰り返し、無為に歳を取ってしまった風来坊の弟役」を好演しました。最後の「ホスピス」の場面も印象的でした。

原作の「閉鎖病棟」は、帚木蓬生が1994年に発表した小説です。九州のとある精神科病棟で、重く苦しい過去を背負いながらも明るく生きようとする患者たちと、そこで起こる殺人事件とその意外な結末を描いています。

笑福亭鶴瓶さんが演じるのは、母親や嫁を殺(あや)めた罪で死刑となりながら、刑の執行の失敗で生きながらえ、精神科病院に入院している男・梶木秀丸です。

鶴瓶さんは、秀丸を演じるに当たり、炭水化物を取らない食事制限や、腹部にラップを巻くなどのダイエットを行い、10日間で約7kgの減量に成功したそうです。

これまでの「好人物キャラクター」とは違う存在感を要する役に真正面から取り組んでいるようです。

共演者は、秀丸と心を通わせる患者チュウさん役の綾野剛さんと、不登校が原因で精神科病院に通院する女子高校生・由紀役の小松菜奈さんです。

私も公開された直後に見に行きました。

3.倍賞千恵子さん主演の「PLAN75」について(2023/3/4追記)

「安楽死」「尊厳死」「ターミナルケア(終末医療)」とは少しニュアンスが異なりますが、「超高齢化社会」の問題を真正面から取り扱った映画が、倍賞千恵子さん主演の「PLAN75」です。

この映画は、「75歳から生死が選択できる近未来を描いた映画で、倍賞は人生に絶望した女性の心情を繊細な演技で表現している」(映画記者)そうです。

「PLAN 75」は日本公開から半年以上、全国各地の映画館でロングラン上映を続けています。この度、第65回ブルーリボン賞にて主演女優賞(倍賞千恵子)&監督賞(早川千絵)を受賞したことを記念して、公開時のメイン館である新宿ピカデリーにて3月10日(金)より再々上映が決定しました。

(*)「PLAN 75」とは

本作が長編デビュー作となる早川千絵監督が、是枝裕和監督が総合監修を務めたオムニバス映画「十年 Ten Years Japan」の一編として発表した短編「PLAN75」を自ら長編化。75歳以上が自ら生死を選択できる制度が施行された近未来の日本を舞台に、その制度に翻弄される人々の行く末を描いています。

少子高齢化が一層進んだ近い将来の日本。満75歳から生死の選択権を与える制度「プラン75」が国会で可決・施行され、当初は様々な議論を呼んだものの、超高齢化社会の問題解決策として世間に受け入れらました。夫と死別し、ひとり静かに暮らす78歳の角谷ミチは、ホテルの客室清掃員として働いていましたが、ある日突然、高齢を理由に解雇されてしまいます。

住む場所も失いそうになった彼女は、「プラン75」の申請を検討し始めます。一方、市役所の「プラン75」申請窓口で働くヒロムや、死を選んだお年寄りにその日が来るまでサポートするコールセンタースタッフの瑶子らは、「プラン75」という制度の在り方に疑問を抱くようになります。

年齢による命の線引きというセンセーショナルな題材を細やかな演出とともに描き、初長編監督作にして第75回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門に出品。初長編作品に与えられるカメラドールのスペシャルメンション(次点)に選ばれました。

蛇足ながら、今政府が実施しようとしている現実的な「超高齢化社会への対策」(年金問題の簡単で安直な解決策)は、「年金受給年齢の段階的な引き上げ」です。

今は「65歳からの年金支給」ですが、「70歳からの年金支給」となるのは時間の問題です。近い将来、「80歳からの年金支給」になり、ひょっとすると「90歳からの年金支給」というのが現実になるかもしれません。

そうなれば、「年金をもらえる人の数は格段に減少し、年金問題は一挙に解決する」と政府や厚生労働省は安易に考えているのかもしれませんが、その場合は「生活保護費の増大」という難題を突き付けられることになるでしょう。

コメント

おはようございます‼️

たしかにそうですね。

先日、ちょうどその話題で、子供と話していました。

ヨーロッパでは、選択することが容易く出来ますものね。

日本はどこか、あらゆる意味で

何かがいろいろ違うように思います。

その何かに流されて、生きている自分も

少し情けなくも思いますが…。笑